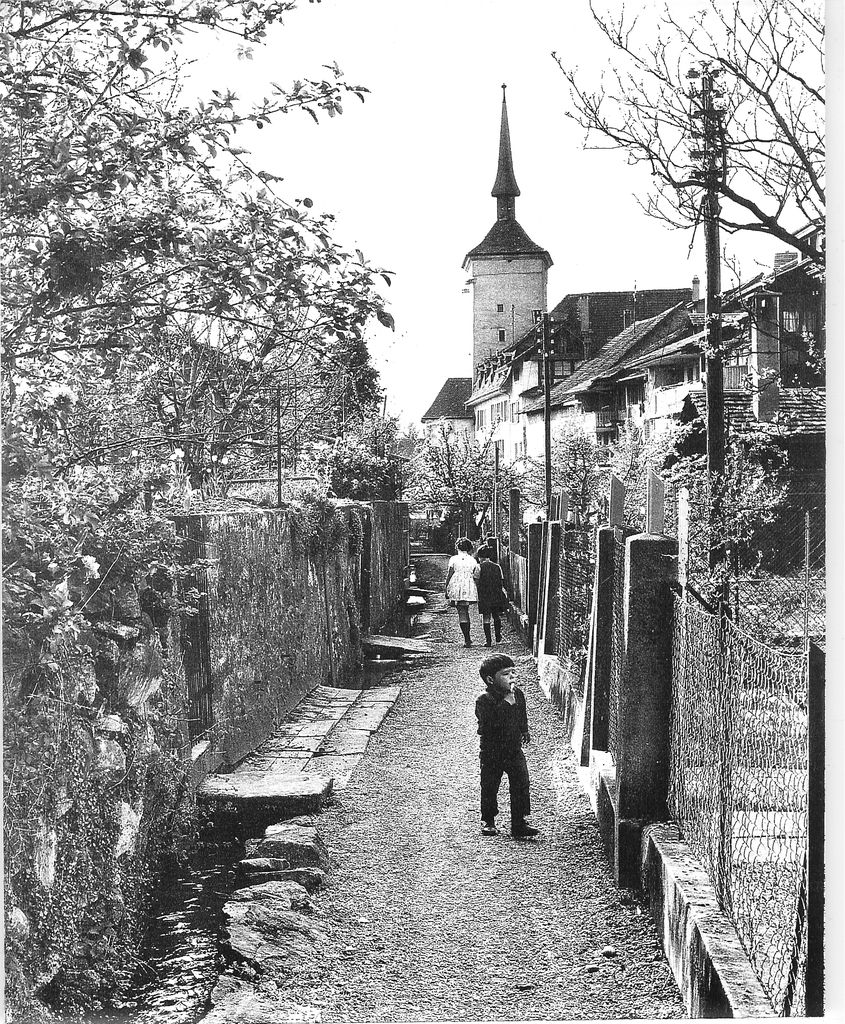

Kleines Gartengässchen, Stadtgraben, Grosses Gartengässchen

Lenzburgerstrasse Süd-West > Lenzburgerstrasse SW

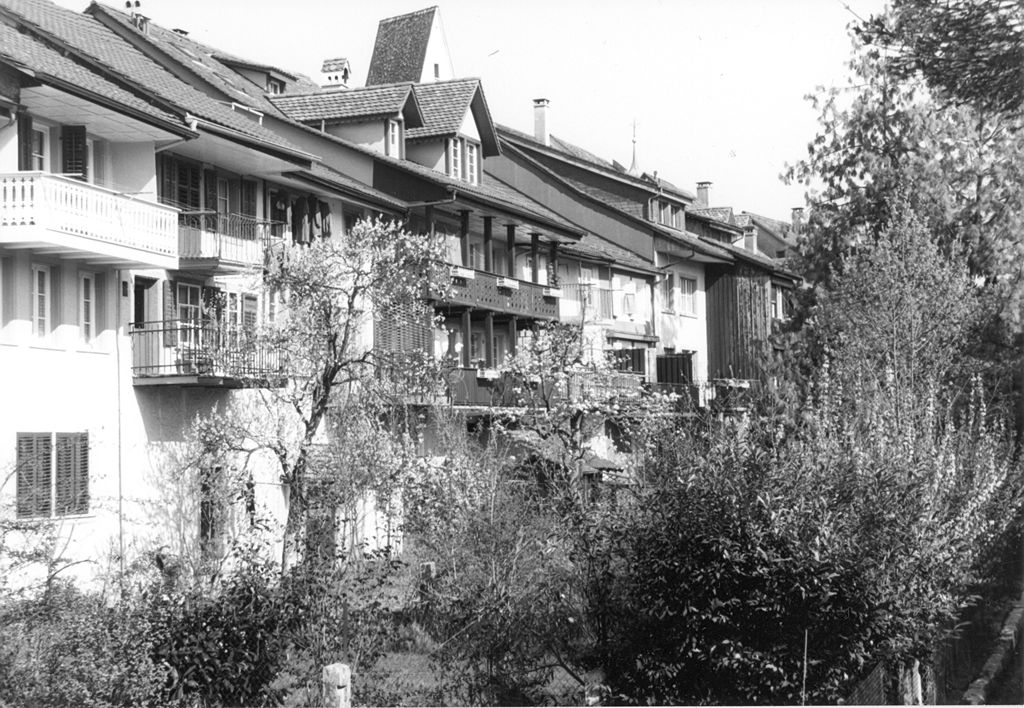

Die Stadtgärten entstanden zur gleichen Zeit wie die Stadt, also um 1230/40. Zu jedem Haus in der Altstadt gehörte auch ein Garten, in welchem die Stadtbewohner zur Selbstversorgung Gemüse und Früchte ernten konnten. Im Mittelalter musste für jeden Garten ein Jahreszins von rund 100 Gramm Pfeffer an die Obrigkeit bezahlt werden. Pfeffer war damals also so wertvoll, dass dieser ebenfalls als Zahlungsmittel verwendet wurde. Die heutigen Städtligärten finden sich zwischen Grossem Gartengässchen und Kleinem Gartengässchen. Die Gärten zwischen Kleinem Gartengässchen und er Aussenfront der Kleinen Kirchgasse entstanden erst Anfang des 19. Jahrhunderts, weil zuvor dieses Gebiet mit dem mit Wasser gefüllten Stadtgraben belegt war. Gärten fanden sich früher ebenfalls an der Aussenseite der Scheunengasse, wo heute der Parkplatz Birrfeldstrasse liegt und unterhalb des Städtchens an der Reuss. Auch auf dem Lindenplatz - heute steht hier das Gebäude Birrfeldstrasse 3/5 - waren dereinst Gärten angelegt.

Das Grosse Gartengässchen, das aus einem relativ schmalen Kiesweg bestand, wurde 2021 verbreitert und geteert. Es bildet den Fussweg zu den Neubauten Tägerigerweg 3 und 5. Vor allem der Teil gegen das Alterszentrum hin verlor durch diese Verbreiterung viel von seiner ursprünglichen

Beschaulichkeit. Dieser Weg, der das Alterszentrum mit der Lenzburgerstrasse verbindet, war schon immer ein öffentlich zugänglicher Pfad.

Rainer Stöckli 18.3.2024